Die Historie bzw. Geschichte unseres Ferienhauses am Schlossteich

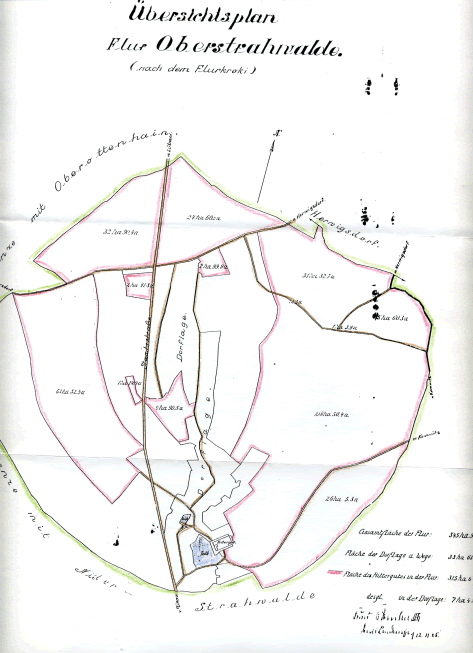

Unser heutiges Ferienhaus ist ein Teil des ehemaligen Rittergutes von Oberstrahwalde.

In der sogenannten Orangerie wurden früher die Pflanzen und Blumen des Schlosses überwintert.

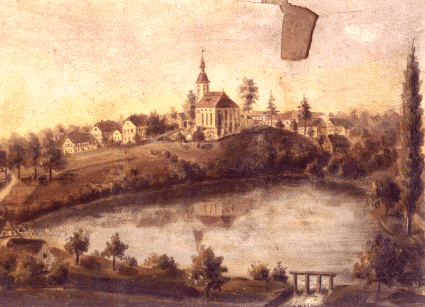

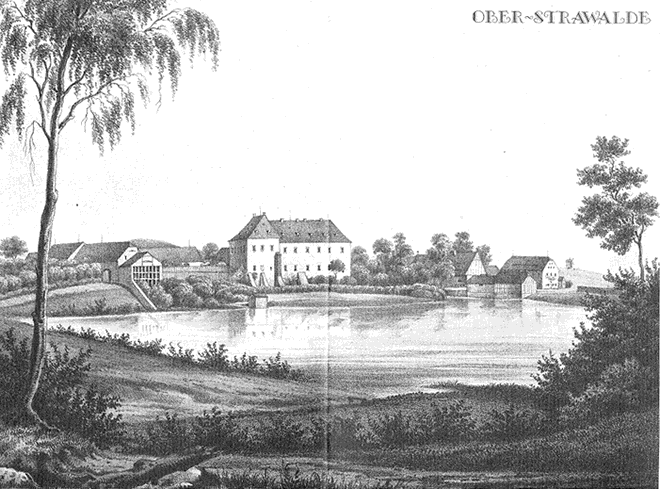

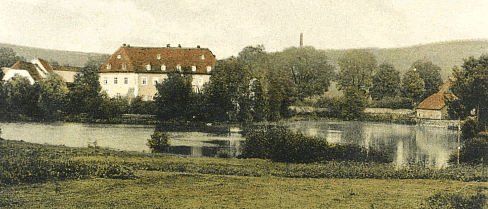

Die ersten Aufzeichnungen zum Rittergut stammen aus dem 13. Jahrhundert. Viele Jahre besaß Strahwalde zwei Rittergüter, wobei das obere ein Wasserschloss war, gelegen an unserem heutigen Schlossteich. Vermutlich wurde es mehrmals umgebaut.

Nach Ende des Krieges wurde die eine Hälfte des Schlosses noch völlig zerstört. Die andere Hälfte, am Anfang noch bewohnt, verfiel im Laufe der Zeit immer mehr und die Grundstücke um das Schloss und die Orangerie verwilderten durch Bäume, Sträucher und illegale Müllentsorgung völlig.

Unserer Familie als "Ur-Strahwälder" gefiel dieser Zustand immer weniger, dafür faszinierten uns die alten Mauerreste und die Steinsubstanz umso mehr.

Als wir erfuhren das die Grundstücke zum Verkauf ständen, beschlossen wir im Familienrat, diese alten Mauern wieder zu beleben. Nachdem ein Jahr mit Planungen und Beräumungsarbeiten vergangen war, konnten wir 2010 richtig loslegen. Finanzielle Hilfe erhielten wir dabei durch ein Förderprogramm des Freistaates Sachsen.

Im Frühjahr 2012 konnten wir dann unsere ersten Gäste im Ferienhaus begrüßen.

Wir haben bis heute unsere damalige Entscheidung, die mit viel Arbeit und schlaflosen Nächten verbunden war, nicht bereut und können heute, so glauben wir, mit Stolz sagen die Arbeit hat sich gelohnt.

Dies erfahren wir auch aus den positiven Reaktionen unserer bis heute zahlreichen Gäste.

In diesem Sinne wünschen wir uns noch viele zufriedene Urlauber in unserem "Ferienhaus am Schlossteich"

Gert und Andrea Urland

Die ganze Historie des Rittergutes von Strahwalde lesen Sie hier...

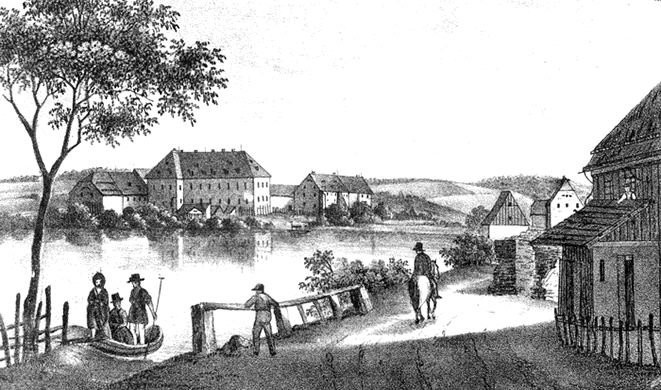

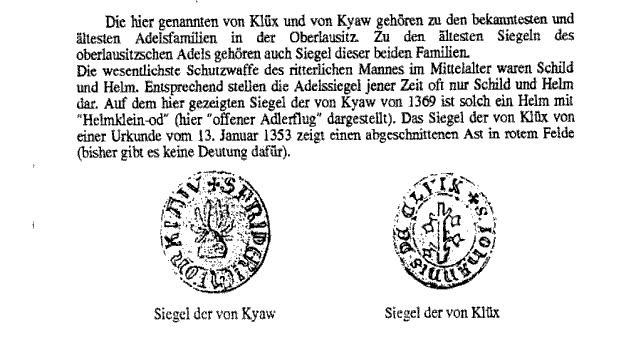

Es gibt kaum einen Zweifel, dass Ober-und Niederstrahwalde früher vereint gewesen sind. Seit 1500 war Strahwalde (Strawenwalde) im Besitz der Adelsfamilie von Klüx. Von dieser Familie gab es drei Hauptlinien, wovon aber zwei ihre Stammgüter veräußert hatten. Ansässig blieb nur die dritte Linie in Strahwalde. Von 1500 bis 1540 war Heinrich von Klüx der Besitzer von Strahwalde, welcher in der Zeit von 1528 bis zu seinem Tode Hofrichter beim Löbauer Rügegericht war.

Heinrich von Klüx hatte zwei Söhne, Hans und Bernhard. Hans von Klüx bekam das Strahwalder Oberdorf vom Amtshauptmann von Bautzen zugesprochen, Bernhard den Rittergutsbezirk Nieder-Strahwalde. Zu dieser Zeit stand bereits schon am Toten der Galgen, denn im Jahre 1547 hatte Löbau durch den so genannten Pönfall das Gericht über Bauern und Adlige der umliegenden Dörfer verloren und im Jahre 1562 verlieh man dem Landadel die Obergerichtsbarkeit. Im Jahre 1560 wurden die drei Brüder Joachim, Heinrich und Hans von Klüx nach dem Tode ihres Vaters mit Strahwalde belehnt. Man nimmt an, dass Bernhard der Vater der drei genannten Brüder war. Joachim verstarb aber 1587 und hinterließ eine Witwe und zwei noch unmündige Söhne, Bernhard und Caspar. Aber auch Bernhard erreichte kein allzu hohes Alter, er starb 1612 und hinterließ ebenfalls eine Witwe und drei noch unmündige Söhne, welche bis 1617 unter der Vormundschaft ihres Onkels Caspar standen. In diesem Jahr gab es eine brüderliche Teilung. Die Witwe Bernhards von Klüx kaufte sich ein Gut in der Nähe von Gröditz und die drei Brüder hatten einstweilen die Herrschaft über Strahwalde. Nach dem Tod der beiden Brüder Rudolph und Hans Christoph wurde Joachim dann einziger Besitzer der väterlichen Güter. Joachim von Klüx war unverheiratet, hatte aber einen unehelichen Sohn mit seiner Wirtschafterin, den er jedoch legitimieren ließ. Caspar von Klüx, der Bruder von Bernhard, welcher einen Anteil an Nieder-Strahwalde hatte, wurde erst 1601 mit dem väterlichen Lehnstück Strahwalde belehnt, das bedeutete, er hatte nur einen Anteil am väterlichen Besitz erhalten. Erst 1627 kaufte Caspar von Klüx Ober-und Niederstrahwalde von seinem Neffen Joachim.

Joachim v. Klüx besaß neben den Strahwalder Gütern auch noch die Güter Niederberthelsdorf und Kottmarsdorf. Da er aber verschuldet war, erwarb sein Onkel Caspar die beiden letzteren Güter, welche im Jahre 1635 nach dessen gewaltsamen Tode durch marodierende Croaten (plündernde Soldaten, da es ja die Zeit des 30-jährigen Krieges war) an Joachim wieder zurückfielen. Caspars Sohn, Hans Caspar v.Klüx, wurde erst 1642 mit ganz Strahwalde belehnt. Wer in der Zeit nach dem Tode Caspars im Jahre 1635 bis 1642 im oberen Rittergutsbezirk regiert hatte, ist nicht genau zu sagen. Entweder blieb es im Besitz der Witwe Caspars oder dem jungen Hans Caspar gehörte das Gut in Vormundschaft eines Verwandten. Er verkaufte das Gut 1645 an seine Schwester Anna Margarethe von Schilling geb. von Klüx.

Nach acht Jahren, am 17. Juli 1653, veräußerte sie das Areal an Heinrich Adolph von Kyaw, welcher Fähnrich im kurfürstlichen Drandorffschen Regimente und zur Zeit der Übernahme bereits Oberwachtmeister war. Ihm wurden17 Kinder geboren, die alle in den Freiherrenstand erhoben wurden und von welchen verschiedene zu höchsten Würden gelangten. Z.B. Friedrich Wilhelm von Kyaw, Kommandant der Festung Königstein und Vertrauter August des Starken von 1715 – 1733). Der älteste Sohn Adam Joachim von Kyaw, welcher Domherr vom Hochstift Meißen war, kaufte 1677 "zur Rettung seines Herrn Vaters Credit" das Obere Gut. Von seinem frommen und edlen Sinne zeugte die 3. Kirche, welche er auf eigene Kosten 1696/1697 errichten ließ.

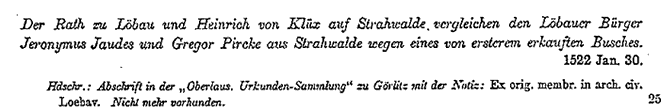

Zeichnung vor 1880 (unbekannter Künstler)

Im März 1686 erlitt Joachim von Kyaw einen erheblichen Brandschaden auf seinem Hof. Wahrscheinlich war das der Grund zum Neubau des Herrenhauses in seiner jetzigen Form.

Historischer Stich um 1850

Nach seinem Tode am 26. November 1701 stand das Gut mehrer Jahre unter der vormundschaftlichen Administration des Herrn v. Oberländer auf Niederreichenbach und Domherr von Merseburg, Seine verwandtschaftliche Beziehung zu den Söhnen ist nicht bekannt. Erst im Jahre 1703 bat August Leopold v. Kyaw, des vorigen Besitzers ältester Sohn, den Oberamtshauptmann um Erteilung der Venia aetatis zur Empfangung der Lehn Oberstrahwalde. Als Grund nannte er seinen 13-monatigen Dienst beim Regimente der Königin und weitere 6 Monate bei der Garde als wirklicher Fähnrich. Diese Bitte wurde genehmigt und August Leopold kaufte das väterliche Gut mit Zustimmung seines jüngeren Bruders am 8. April 1704 für 14 000 Thaler. Später, 1721, erwarb er noch das Niedere Rittergut. Nach seinem Tode am 14. Juli 1732, fielen beide Güter an seinen Bruder Carl Ludwig, da August keine Söhne (Leibeslehnserben), sondern nur vier Töchter hatte. Er war nicht so großmütig, wie sein Vater. Als nämlich der Kirchturm am 3. Advent 1703 von einem fürchterlichen Sturm heruntergerissen wurde, ließ Carl Ludwig erst im Jahre 1730 auf Kosten der Gemeinde einen steinernen Turm errichten. 1743 erfolgte für ein Jahr ein Besitzwechsel. Carl Ludwig verkaufte beide Güter an seine zweite Gattin und brachte sie auch 1744 für den gleichen Preis wieder in sein Eigentum. Ein Jahr später, am 5. November 1745, starb Carl Ludwig. Um den Lehnbrief auf Ober-Strahwalde zu erhalten, musste die Witwe sich die Lehn von den Mitbelehnten für die Summe von 15 000 Thalern erkaufen. Bis zum Jahre 1767 war sie die letzte Herrscherin der Adelsfamilie "von Kyaw" auf Ober-Strahwalde.

"Kleine Dorfgeschichte" v. R. Schmidt

Am 12. September d. J. veräußerte sie das Rittergut an den Grafen Xaver von Hrzan und Harras. Der Graf ließ, da er röm.-kath. Konfession war, in seinem Schloß am Oberen Rittergut aus eigenen Mitteln eine Kapelle errichten, welche dem heiligen Josephus geweiht war. Seine Tochter sank einst bei einem Hausfeste nach einem Tanz entseelt zu Boden. Erschüttert von dem jähen Verlust seines geliebten Kindes, weihte der fromme Mann jene Räume fortan dem Dienste des Herrn. Dieser Stiftskapelle wurden die in der Umgegend von Löbau, Herrnhut und Zittau zerstreut wohnenden Katholiken zugeteilt. Er erhielt vom damaligen Hochw. Bischof von Bautzen für dasselbe einen Caplan, der am 4. August 1768 die erste heilige Messe las.

Im Jahre 1873 am 25. März wurde diese Stiftung von dem damaligen Besitzer des Rittergutes, Herrn Reichel, abgelöst. Die Kapelle wurde aufgehoben, nach Zittau übertragen und mit dem kath. Pfarramt dort vereinigt.

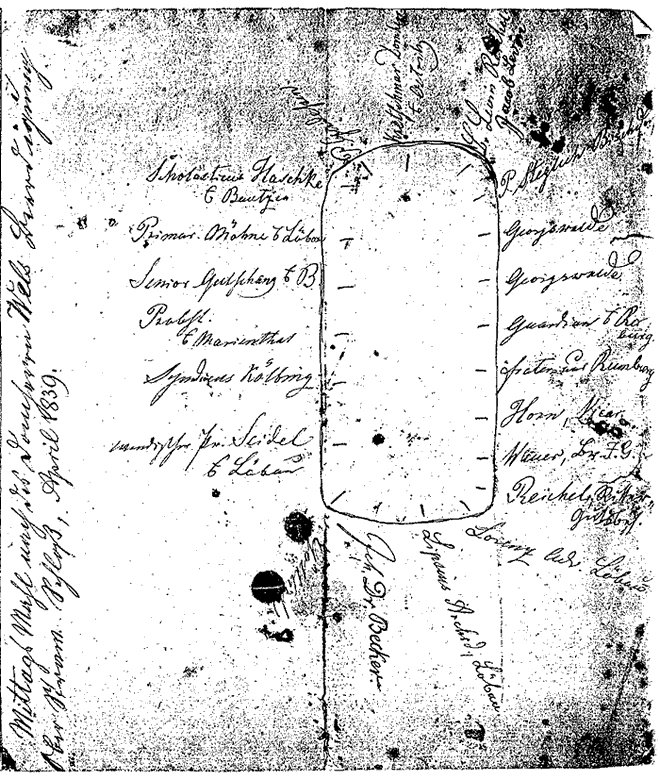

Handschriftliche Aufzeichnung (1839) von Herrn med. J. Becker aus Herrnhut

Bei dem Mittagsmahl nach der feierlichen Beerdigung (April 1839) des Strahwalder Kath. Capellans Herrn Domherr Nicolaus Weels (V 16. April 1839) auf dem Schloß Oberstrahwalde waren folgende Herren versammelt, als ein interessantes charakteristisches Symptom der confessionellen Mischung der Südlausitz + Nordböhmens:

1. Pastor Gerdessen, evang. Pfarrer von Strahwalde

2. Canonicus capetularis Senior Kutschank, Bautzen

3. id. id. Scholasticus Haschke, Bautzen

4. Domherr Kretschmar, kath. Pfarrer aus Ostritz

5. der Klosterprobst aus St. Marienthal

6. kath. Pfarrer aus Georgswalde, Böhmen

7. kath. Pfarrer aus Georgswalde, Böhmen

8. der Pater Guardian, vom Capuziner Kloster in Rumburg, Böhmen

9. ein Frater, id.

10. Wendischer Pfarrer Seidel, (evang. ?) aus Löbau

11. Pastor Primarius Möhne (evang.) aus Löbau

12. Archidiaconus Lipsius (evang.) v. Löbau

13. Vicar Horn (unbestimmt von wo ?)

14. Advocat Lorenz aus Löbau

15. Pastor Steglich, evang. Pfarrer v. Bischdorf

16. Rittergutsbesitzer Reichel, auf Oberstrahwalde

17. dessgl. Göttlich, auf Niederstrahwalde

18. Bischof der Brüderkirche Jacob Levin Reichel aus Herrnhut

19. Dr. med. J. Becker aus Herrnhut

20. Gerichts Syndicus Kölbing v. Herrnhut

21. Kaufmann Johann Gottlob Wauer v. Herrnhut

Dass Capellan Weels, - wie der Lehrer Weidenmüller in seiner circa 1900 verfassten Chronik von Strahwalde sagt – der "vorletzte" kath. Capellan gewesen sei, trifft übrigens nicht zu; denn der letzte war der anno 18.. nach Zittau versetzte Capellan Krahl und Anfang der 1860er Jahre war ein Capellan Michael Rentsch in Strahwalde angestellt. Möglicherweise sind zwischen Domherr Weels und Capellan Krahl noch mehrere Capellane und nicht nur der eine Cap. Rentsch im Amt gewesen. Die kath. Capellen-Stiftung des Grafen Hrzan wurde 18.. (nach vielen formellen Schwierigkeiten) vom Oberstrahwalder Schloß nach Zittau übertragen und mit dem kath. Pfarramt dort vereinigt. Rittergutsbesitzer Reichel jun. Soll 10.000 Thaler als Ablösungssumme haben zahlen müssen.

Mittagsmahl nach des Domherrn Weels Beerdigung April 1839

Graf Hrzan und Harras gründete 1770 den " neuen Zuckmantel". Er verkaufte sein Anwesen im Jahre 1817 an seinen Neffen Johann Ludwig Anton von Lenz. Xaver Graf Hrzan und Harras wurde nach seinem Tode unter dem Altar der vorherigen Kirche begraben.

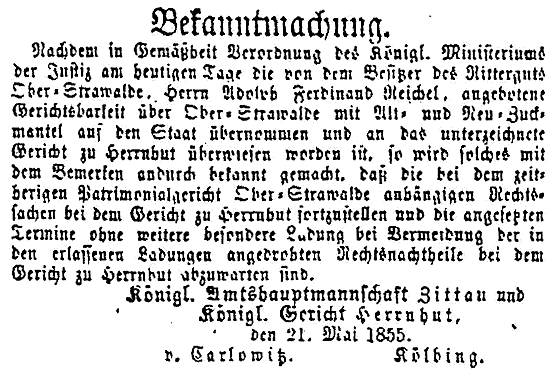

Am 15. November 1826 fand die Übergabe des Oberen Rittergutes an den neuen Besitzer Carl August Reichel, Kauf-und Handelsherr zu Löbau, statt. Zurzeit, als Carl August Reichel Besitzer des Oberen Rittergutes war, wurde zum Beispiel auf seinem Auftrag das Forsthaus Strahwalde gebaut. Im Jahre 1850 ging das Gut in den Besitz seines Sohnes Adolph Ferdinand Reichel über. Die bis dahin auf dem Rittergut haftende Obergerichtsbarkeit übertrug der neue Besitzer im Mai 1855 auf den Staat und überwies dieses Amt an das Amtsgericht Herrnhut.

"Sächsischer Postillion" 1855

Postkarte nach 1905

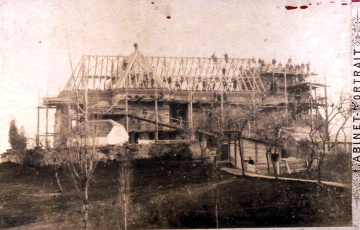

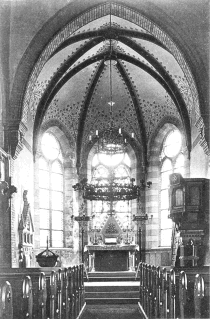

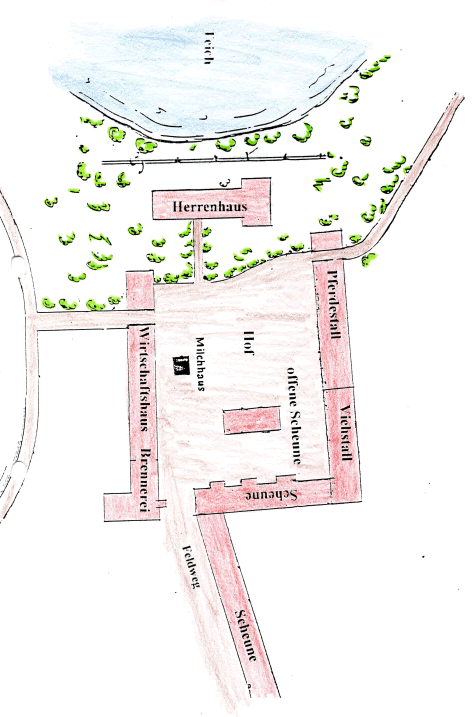

Adolph Ferdinand Reichel wiederum übergab das Rittergut 1880 an seinen ältesten Sohn Paul Adolph Reichel, welcher Königl. Sächs. Ökonomierat und Ritter des Albrechtsordens 1. Klasse war. Die im 17. Jahrhundert von Joachim von Kyaw neu erbaute Kirche, welche mehrfach repariert werden musste, war bereits im Jahre 1882 bei einem schweren Gewitters so baufällig geworden, dass ein völliger Neubau (es war bereits der vierte) nötig wurde. Der Bau, der vom Patronatsherrn Paul Reichel in opferfreudiger Weise geleitet wurde, begann bereits im Jahr darauf. Die gemalten Altarfenster stiftete damals die Familie Reichel. In der neuen Kirche fand auf dem Altarplatze auch der aus Sandstein gefertigte Taufstein Aufstellung, welcher vom Herrn Collator Paul Reichel schon im Jahre 1881 gestiftet worden war.

Bau der Kirche 1883

Unter der Herrschaft von Paul Reichel fand auf dem Rittergut eine rege Bautätigkeit an vielen Wirtschafsgebäuden statt. So ließ er 1888 an die schon seit jeher bestehende Brennerei laut den damaligen Bestimmungen der Steuerbehörde ein Spiritusreserviergebäude anfügen. Eine Scheune wurde 1893 abgerissen und wieder neu errichtet. Der Neubau eines Wagen- und Spritzenschuppens machte sich im Jahre 1896 notwendig und ein Jahr später benötigte man für die Lagerung der Milch ein Milchkühlhaus. Für die Bewirtschaftung der Felder jenseits der Löbau-Zittauer Landstraße (B 178), wurde 1908 eine Feldscheune erbaut. Er hatte auch an die Arbeiter auf dem Gutshof gedacht und ließ 1911 ein Arbeiterwohnhaus hinter der Gärtnerei (heute Trodler/Porsche) bauen, indem 4 Familien ein neues Zuhause fanden.

Der das Herrenhaus umgebende Wassergraben (in einigen Aufzeichnungen verwendete man den Namen "Wasserburg") wurde 1891 aufgefüllt.

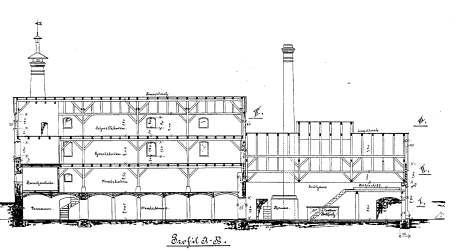

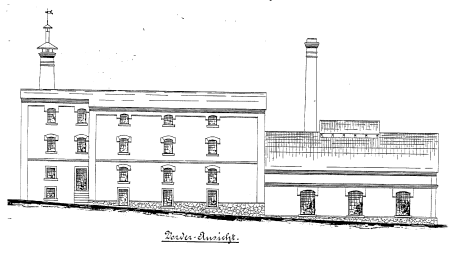

Die zum damaligen Rittergut gehörende Brauerei brannte am 14. September 1900 völlig ab. Noch im gleichen Jahr begann man mit dem Wiederaufbau, der im Juli 1901 fertig gestellt wurde.

In der Brauerei wurde bis 1945 Bier gebraut, aber in wesentlich kleinerem Umfang, als vor dem Brand.

Bauzeichnung 1900

Verwalterhaus mit gegenüberliegendem Düngerschuppen, im Hintergrund das Brauereigebäude um 1920

Ab dem Jahre 1919 nannte sich Carl Adalbert Förster Besitzer des Rittergutes Oberstrahwalde. Am Ende des 1. Weltkrieges wurde per 31.12.1918 ein Gesetz erlassen, welches bestimmte, dass sämtliche Rittergüter in Sachsen in die jeweiligen Gemeinden einverleibt werden mussten. Beim Rittergut Oberstrahwalde kam es erst am 21. Mai 1921 zu einem solchen Vertrag, da der damalige Besitzer C. A. Förster gegen diese Verordnung Widerspruch einlegte und diese Verhandlungen so lange wie möglich hinauszögerte. Ein paar negative Auswirkungen hatte diese Vereinigung für die Bewohner, denn sie mussten ab diesem Zeitpunkt nicht nur wie es vorher der Fall war, zur Armen-, Kirchen-, Schul- und Feuerlöschkasse ihre Beiträge entrichten, sondern auch zu allen anfallenden Gemeindelasten beitragen. Die Polizeiverwaltung des Rittergutes ging ebenfalls an die Gemeinde über. Name "Rittergut" als solcher konnte trotz der Eingemeindung bestehen bleiben. Rittergutsbesitzer Förster besaß einen PKW, für den er im Jahre 1924 einen offenen Autoschuppen bauen ließ. 1926 wurde noch eine zweite Feldscheune in unmittelbarer Nähe des Gutshofes (gegenüber Fam. Langner) erbaut.

Am 25. Juli 1927 übernahm sein Schwiegersohn Walter Brendler den Rittergutsbesitz. Er war wie sein Schwiegervater ebenfalls Besitzer der Flachsfabrik in Neusalza-Spremberg. Durch ihn wurden die Wirtschaftsgebäude auf dem Gutshof völlig erneuert oder umgebaut. Im Juli 1928 erfolgte der Neubau der Futter-Silo-Anlage. Ihm schloss sich der Ausbau des Grünfutterschuppens neben dem Kuhstall an. Die Erweiterung des Kuhstalles machte sich ebenfalls notwendig. Die vorhandene Hofscheune (heute Wohnhaus Fam. Neumann) brannte im Jahre 1930 ab und es wurde noch im gleichen Jahr eine neue Scheune darauf errichtet. Ein neuer Schweinestall entstand zwischen dem Brauerei-und Brennereigebäude. 1931 wurde an Stelle der früheren Feldscheune ein Maschinenschuppen gebaut. Die bestehende Düngerstätte auf dem Hof wurde 1934 vergrößert und zu dem eine neue Fäkaliengrube errichtet.

Das Gut wurde von Inspektor Günter Forstmann verwaltet, da der Rittergutsbesitzer Herr Brendler keine landwirtschaftlichen Kenntnisse besaß. Das Wohngebäude neben der Brauerei war das Verwaltergebäude.

Zu dieser Zeit gehörte dem Oberen Rittergut eine Fläche von 358 ha, davon waren 151 ha Acker, 25 ha Wiesen, 2 ha Weiden, 176 ha Wald und 4 ha Unland. Zum lebenden Inventar zählten 17 Pferde, 100 Stück Rindvieh und 50 Schweine.

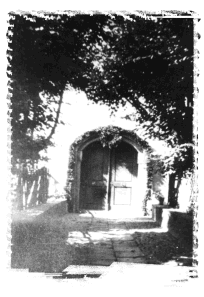

Es ist ein schlichter rechteckiger Bau mit kurzem Flügel, einem II und Satteldach mit Holzgesims. In der Mitte es Erdgeschosses liegt die mit 3 Kreuzgewölben überdeckte Flur, dahinter die Küche. Links die Treppe. Neben der Flur links ein großer gewölbter Eckraum, jetzt verbaut.

Mächtiges schlichtes, aber eigenartiges Haustor, 235 cm lichte Weite; der Stichbogen sitzt auf vorgekragten Kämpfersteinen. Die innere Gewänder-und Bogenfläche ist mit einer mit biblischen Schriftzügen verzierten Inschrift ausgefüllt.

Die Ausschmückung des Hauseingangens mit Bibelworten (nach 2. Moses 20) in dieser Weise ist ungewöhnlich und lässt eine ganz persönliche, ausgesprochene Frömmigkeit des Erbauers erkennen.

Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von gantzen Hertzen von gantzer Seelen von gantze Gemüthe und von allen deinen Kräfften. Du sollst deinen Nechsten lieben also dich selbst. Marci 12./V.30.

Auf dem Schlusssteinansatz:

Christen lieb haben ist besser/ denn alles Wissen. Ephs. 3.V. 19

Auf dem Bogen:

Das Blut Jeßu Christi deß Sohneß Gotteß … Joh.1.v.7.

Auf den Pfeilern in 51 Zeilen in dichter Schrift:

Exod: cap.XX./ und Gott redet/ alle diese Wort./ Ich bind der Herr / dein Gott, der/ ich dich aus Egi / ptenland auß dm Diensthause gefführet habe Du / solt keine ander / Götter haben neben / mir … bis … Gedencke des Sabbathetages / das du ihn heilig / est.

Rechts:

Sechs tage / soltu Arbeiten / und alle dein / Ding beschicken / …bis :

Laß dich nicht ge/lüsten deines Nechsten Weib.

Die Torflügel sind schlicht gehalten. Mit messingnen Rokokobeschlägen

Das Herrenhaus war von einem Wassergraben umgeben, der 1891 ausgefüllt wurde.

Über den Torfahrten der Wirtschaftsgebäude war ein nicht festzustellendes Wappen.

C.Gurlitt, Bau und Kunstdenkmäler des Kgr. Sachsen, Bd.34 (1910)

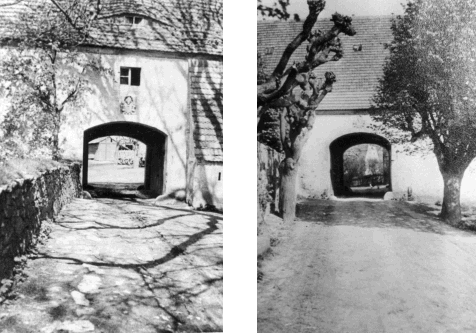

Eingangsportal des Herrenhauses

Postkarte nach 1905

Das Herrenhaus um 1935

Das Herrenhaus hatte ungefähr 20 Zimmer. Eine kurze Aufzählung soll einen Einblick in das Leben der damaligen Herrschaft geben.

Es gab ein großes Eßzimmer, in dem eine lange Tafel und die dementsprechenden Möbel standen, ein Musikzimmer mit Harmonium und Flügel, ein Wohnzimmer, ein Zimmer für die Frau des Hauses, ein Zimmer, welches dem vorherigen Rittergutsbesitzer C. A. Förster zur Verfügung stand, der ja der Schwiegervater von Walter Brendler gewesen, zwei große Schlafzimmer, zwei Töchterzimmer, zwei Gästezimmer, ein Büro, ein Zimmer für die Wirtschafterin, ein Bügelraum, zwei große Badezimmer mit hellen Fliesen und zwei Küchen, von denen eine die Vorbereitungsküche und eine die Kochküche war. All diese Räume befanden sich im ersten Stock.

Auf dem Boden waren auch noch einmal vier Zimmer, die als Gästezimmer genutzt wurden. Später, als die deutschen Truppen 1940 einzogen, dienten diese Zimmer der Einquartierung.

Das gesamte Herrenhaus war unterkellert. Beheizt wurde das gesamte Haus vom Keller aus. Weiterhin befanden sich die Waschküche, sowie ein Weinkeller und andere Lagerräume in diesem Gewölbe.

Im Herrenhaus waren vier bis fünf Stubenmädchen und eine böhmische Köchin, sowie eine Beiköchin beschäftigt. Die Speisetafel wurde durch viele böhmische Gerichte bereichert.

Erinnerungen von Frau Elsbeth Mierig geb. Gehle. Sie diente ab ca. 1934 in der Küche des Herrenhauses

Weiterhin gab es auf dem Gutshof eine Schmiede, eine Stellmacherei und eine Tischlerei, die Rittergutsgärtnerei, Brennerei und Brauerei.

In der Brennerei war ein Branntmeister namens Karl Rückert aus Rennersdorf beschäftigt. Bei ihm lernte der letzte Branntmeister Willi Keller diesen Beruf. Gebrannt wurde immer nach der Kartoffelernte. Den Rohschnaps lieferte man an die ebenfalls in Strahwalde ansässige Destillieranstalt E.W. Jaeschke.

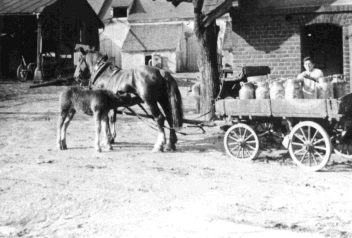

das Obere Rittergut um 1920

um. 1940

Wirtschaftsgebäude auf dem Oberen Rittergut um 1920

östl. Torausfahrt mit Milchhäusel

östl. Hofeinfahrt (vom Niederdorf her) westl. Hofeinfahrt (vom Oberdorf her)

östl. Hofeinfahrt (vom Niederdorf her)

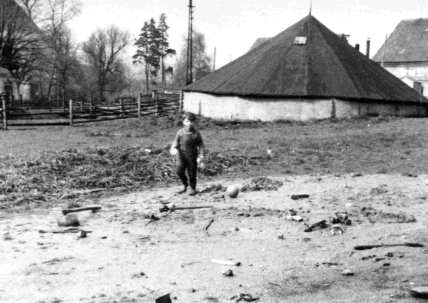

Auf dem Oberrittergut um 1917

Kutscher Herrmann Jähne, seine Frau (Schweine gefüttert und für die Knechte gekocht), Tochter Frieda Jähne (verheiratete Jährig), kleiner Junge-Schöne Paul (Vater war Oberschweizer)

Gespanne bei Feldarbeit auf dem Oberen Rittergut um 1920

Arbeiten auf dem Feld des Rittergutes um 1940

Dienstboten im Herrenhaus um 1940

( v.l. böhmisches Stubenmädchen, böhmische Köchin Beiköchin Elsbeth Mierig geb. Gehle )

Nach 1945

Als am 8. Mai 1945, am Ende des II. Weltkrieges, die russischen Truppen im Vormarsch auf unsere Dörfer waren, kam der Befehl, dass die Zivilbevölkerung auch unseren Ort zu verlassen hatte. Die Herrschaft und alle Einwohner flüchteten in einem Treck in Richtung Böhmen. Nach der Rückkehr von der Flucht wurden der Gutsherr Walter Brendler und seine Gattin von den Russen abgeführt. Nach einiger Zeit Haft im Amtsgericht Herrnhut wurden sie im Freigut von der Gräfin Stollberg aufgenommen. Von dort siedelten sie zu ihrer Tochter nach Hamburg über.

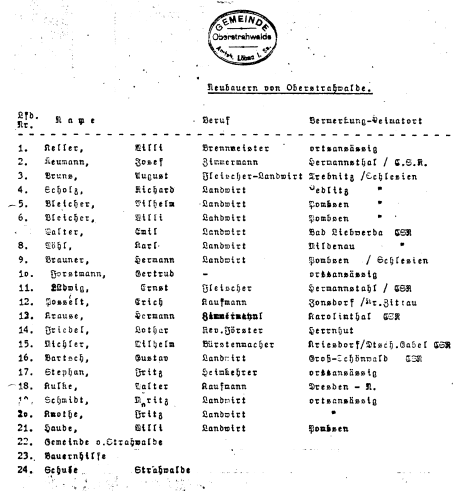

Bis Mitte Oktober 1945 hielten sich russische Truppen in unserem Ort auf, dann wurde die Besatzung abgezogen. Am 10. September d. Jahres begann die Bodenreform. Als Treuhändler wurde der damalige Bürgermeister, Herr Riehle, bestimmt und für die Bewirtschaftung des "Brendlerschen Gutes" von den Russen verantwortlich gemacht. Die Flächen und Gebäude des Rittergutes wurden an 21 Neubauern und 21 landarme Bauern, sowie an 42 Kleinsiedler vergeben. Auch 3 Morgen Kleingarten gingen zur Pacht an 61 Haushaltungen. Das lebende Inventar bestand nur noch aus 12 Kühen und wurde unter den Neubauern aufgeteilt.

Der Wald wurde auf Befehl der Besatzungsmacht am 24.Oktober 1946 durch die Bodenkommission aufgeteilt.

Einige der umgebauten Wirtschaftsgebäude werden heute noch genutzt.

das Rittergut 1945 – östl. Toreinfahrt

Nach dem Abzug der russischen Truppen aus Strahwalde, welche das Herrenhaus sowie andere Gebäude vollständig belegt hatten, übernahm die Gemeinde die Gebäude und stellte diese den Umsiedlern zur Verfügung. Insgesamt fanden dort 14 Familien, das waren immerhin 53 Personen, eine neue Bleibe.

Am 04.02. 1948 wurde von der Landesbodenkommission der Abbruch des Herrenhauses Ober-Strahwalde beschlossen. Der Gemeinderat erhob mehrmals Einspruch, auf den die Landesbodenkommission aber keine Rücksicht nahm. Es kam die Aufforderung die Umsiedler anderweitig unterzubringen und das Herrenhaus bis 15.06.1948 abzureisen. Die Gemeinde legte erneut Widerspruch ein, da die Beschaffung anderer Wohnräume nicht möglich war. Aber all das wendete den Abbruch des Herrenhauses nicht ab. Am 8.Okober 1948 teilte der Kreisrat der Gemeindeverwaltung mit, dass der Abbruch in den Wintermonaten zu beschleunigen sei und die Abrissfirma, Baufirma Max Neumann aus Herrnhut, habe alle bei Frost freiwerdenden Baufachleute beim diesem Vorhaben zu beschäftigen. Abgebrochen wurde der mittlere Teil des Herrenhauses, so dass die Stabilität des gesamten Hauses verloren ging. 1972 erfolgte wegen Einsturzgefahr die baupolizeiliche Sperrung des Gebäudes.

Von da an war das Herrenhaus dem Verfall preisgegeben und kann heute nur noch als Ruine besichtigt werden.

Ansicht nach Teilabbruch des Herrenhauses um 1960

östl. Toreinfahrt um 1965

Schweinepilz um 1965

Hofeteich mit Ruine des Rittergutes um 1970

Ruine des Herrenhauses 1998

Die Besitzer des Rittergutes von Oberstrahwalde ab 1541

Heinrich von Klüx war um 1500 Besitzer von Strahwalde. Er hatte zwei Söhne. Nach seinem Tod 1541 wurde Strahwalde durch einen Vergleich in Ober- und Niederstrahwalde geteilt und jeder der Söhne erhielt einen Ort.

1541 Hans von Klüx

1560 Joachim, Heinrich und Hans von Klüx

1627 Caspar von Klüx

1642 Hans Caspar von Klüx

1642 Anna Margarethe von Schilling, geb. von Klüx, Joachim von Schilling

1653 Adolph von Kyaw

1677 Joachim von Kyaw

1707 Herr von Oberländer auf Reichenbach in vormundlicher Administration

1709 August Leopold von Kyaw

1740 Karl Ludwig von Kyaw

1750 Frau von Kyaw

1767 Graf Xaver von Hrzan und Harras

1817 Joh. Ludwig Anton von Lenz, Königl sächs. Major

1826 Carl Aug. Reichel

1850 Adolph Ferdinand Reichel

1880 Paul Adolf Reichel

1919 Carl Adalbert Förster

1927 Walter Brendler

1945 Eigentum des Volkes

1990 Eigentum der Treuhandgesellschaft

1998 Maik Nater

Quellen:

Oberlausitzer Urkundensammlung, Stadtarchiv Löbau

"Kleine Dorfgeschichte" v. R.Schmidt, Strahwalde

"Tagebuchaufzeichnungen von med J. Becker", Herrn Ludwig Becker

Bauakten Gemeindearchiv Strahwalde

Archivakten Gemeinde Strahwalde

C.Gurlitt, Bau und Kunstdenkmäler des Kgr. Sachsen, Bd.34 (1910)

"Sächsischer Postillion" 1855

"Geschichte des Oberlausitzer Adels" v. Knothe

"Geschichte des Lausitzer Adels" v. Boetticher

Neue Sächsische Kirchengalerie v. Pfarrer Schwerdtner